危険物乙4の試験の難易度とは一体どれほどなのか?

もし、これから受験する人は当然不安な事と思います。

受験するからには、一回で合格したいですよね。

受験をしない人でも、気になるところだと思います。

危険物乙4に合格するポイントを伝えたいと思います。

合格する事ができれば、立派な国家資格ゲットです。

危険物乙4の難易度はどれほどなのか?

危険物乙4は、勉強すれば誰でも必ず取れます。

当然のことではありますが、ある程度の努力は必要になります。

学生であれば、受験日の1ヶ月前から、社会人の方であれば、仕事の都合もありますから1ヶ月半から2ヶ月前を目安に勉強するのが良いのではないかと思います。

あまりにも前に勉強して憶えたところを忘れてしまっては元もこうもありませんからね。

危険物取扱者乙種4類の合格率の平均は約30%です。

数字だけ見れば、10人の内、合格できるのは約3人となります。

確かに数字だけを見れば、難しいと考えるかもしれません。

ですが、一度考えてみて下さい。

危険物乙種4類を受験する人達はどのような人達なのでしょうか?

危険物乙4の受験には、実務経験も必要ではありませんし、受験するのは誰でも可能です。

早い人で工業系の高校生や大学生が受験してきます。

趣味で欲しい人も少しではありますがいることでしょう。

あとは、会社でガソリンスタンドや危険物を取り扱っていて会社から取るように命令されている人ではないでしょうか。

高校生や大学生は、勉強するのが仕事です。

時間もたっぷりありますし、高確率で合格する事でしょう。

よって、合格率を下げているとすれば学生以外の方でしょう。

社会に出てしまうと仕事に追われ、なかなか勉強時間が取れないことと思います。

なので結果として勉強時間が足りず、そのまま試験日を迎えてしまい、不合格になる人が非常に多いと予測できます。

勉強時間を確保する事ができれば合格する事ができます。

やはり、ある程度の努力は必要ということです。

ただ、理系が得意の人には比較的簡単に思えるのではないかと思います。

参考書と勉強方法さえ間違わなければ合格できるはずです。

参考書は『向学院』の本です。

通称『赤本』と言われています。

サイトはこちらです。

この本は、実際に使用したとき、非常に見やすく参考になりました。

もし、受験をするのであればお伝えしておきます。

参考にしてください。

危険物乙4の勉強する順番

危険物の試験の中には、性質に関する問題が出てきます。

危険物乙4に当てはまるのは引火性液体のことです。

つまり、ガソリンや軽油、重油、灯油等です。他にもたくさんあります。

例えば、ガソリンの性質で、引火点が-40℃以下になっています。

これはどう意味なのか?

引火点と言うのは、その液体が気化して蒸気を発する温度になります。

発している蒸気に火を近づけると引火して物質は燃え始めます。

つまり、ガソリンは、ガソリンの液温が-40℃以下でも蒸気を発しているので火を近づけた時に蒸気が引火して爆発する危険があると言う事です。

セルフのガソリンスタンドで乗用車にガソリンを給油したことがある人は分かるかと思いますが、給油口から「モワモワ」と透明な湯気のようなものが出ているのを見た事があると思います。

あの現象は、ガソリンの液温が-40℃よりも温かいのですでに蒸気を発しているのです。

何気なく普通に給油していますが、ガソリンは結構危険です。

そしてガソリンは、爆発的に燃焼する特徴があります。

いったん火が付いたら、消す事は困難になります。

参考までにですが、灯油の引火点は40℃から70℃です。

これはどういう意味なのか?

灯油の液温が40℃になって初めて蒸気を発して、火を近づけた時に引火するということです。

つまり、液温が40℃未満では火を近づけても引火しません。

燃えないという事です。

ただし、ゆっくりと火を近づけると、火の温度で灯油が温められて表面が40℃に達すると蒸気を発して引火します。

危険なのでゆっくり近づけないようにしましょう。

火を付けるのはあくまで一瞬です。

ちなみに発火点というのもあります。

引火点と発火点が良く分からない場合もあるかと思います。

発火点とは、液体を温めた時に火を近づけなくても勝手に燃える温度の事です。

ここでも例に上げますと、ガソリンの発火点は300℃になっています。

これは、どういう意味なのか?

ガソリンを温めた時に、液温が300℃に達したら勝手に火がついて燃えると言う事です。

ちなみに灯油は255℃です。

ガソリンより低い温度になっています。

このように、危険物の勉強では、引火点や発火点などの性質を覚えなくてはなりません。

まず、語句を覚えるといいと思います。

引火点とは何なのか?発火点とは何なのか?語句の意味を理解しなければ覚える事ができませんよね。

そのあとに、数字です。

温度は何℃なのか、何℃以上で発火するのか種類によって変わってきますので、時間をかけて覚える事をすすめます。

語句を覚え、数字を覚えれば、その危険物の性質がわかります。

性質が分かれば、次は消火の方法がわかるはずです。

ガソリンは、水より軽く溶けません。

気化した蒸気は空気より重いです。

燃焼範囲も約1.4~7.6%で燃焼下限値が低いです。

無色の液体で特有の臭気を持っています。

他の種類の危険物と区別する為にオレンジ色に着色されています。

このことから、ガソリンの火災が発生した場合、水の消火は適さないのがわかります。

なぜなら、ガソリンは水より軽い為、水をかけても浮いてしまいます。

そして、水の上を伝って燃焼範囲を広げてしまいます。

なので、有効なのは、粉末消火であったりハロゲン化物消火や泡の消火が適している事になります。

ガソリンと酸素を引き離せば燃え続ける事はできませんよね。

消火の方法にも水、泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末等、いろいろあります。

性質を理解すれば、何が最適なのか判断する事ができるでしょう。

少し話はそれますが、危険物乙種5類があります。

これは、自己反応性物質のことです。

物質の中に酸素を含有しています。

つまり、宇宙でも燃える事ができます。

スペースシャトルの燃料がこれです。

ちなみに「乾燥砂」は全ての危険物に適応できる最強の消火方法です。

覆ってしまえば、一撃必殺になります。

覚えておくと良いでしょう。

消火の方法が理解できれば、保管方法も覚える事ができると思います。

ガソリンは、屋外貯蔵所には保管する事はできません。

ドラム缶に入れてそのまま雨や風があたる外には置けないと言う事です。

普通に考えて、常に蒸気を発しているわけですから危険すぎます。

外って。

いかに安全に保管できるか?

を考えれば比較的覚える事ができるのではないかと思います。

ガソリンスタンドは、給油取扱所。

タンクローリーは、移動タンク貯蔵所です。

ガソリンスタンドには、多くの給油する人が訪れます。

当然、危険物の性質を知らない人が多いでしょう。

そのために、知識のある人が立ち会わなければなりません。

それを、「立会い」といい、そこには管理する人が必要ですね。

その人を、保安監督者と言います。

タンクローリーには、当然危険物に応じた、免許証を持った人が乗っていなければなりませんね。

そして、他に大型自動車運転免許やけん引免許も必要になってきます。

公道を運搬するわけですから、他の人に危険ですよと知らせる必要がありますよね。

その為に、「危」というパネルを車体の前後に設置しているのです。

保管方法を理解する事ができれば、最後に法律の消防法です。

ここが最も難しいところです。

不合格になるのは法律の理解度が足りないからだと思います。

ここは文系の方のほうが得意分野かと思います。

理系の人が苦しむところでしょう。

ただ、ここまで覚えればゴールは目と鼻の先。

あと少しの努力と思います。

いかに安全に保管出来て、それをどこに報告するのか、製造所等を設置するのにどこに届け出が必要なのか理解することが必須でしょう。

予防規程、許可、承認、認可、届出、仮使用など難しい言葉が複数出てきます。

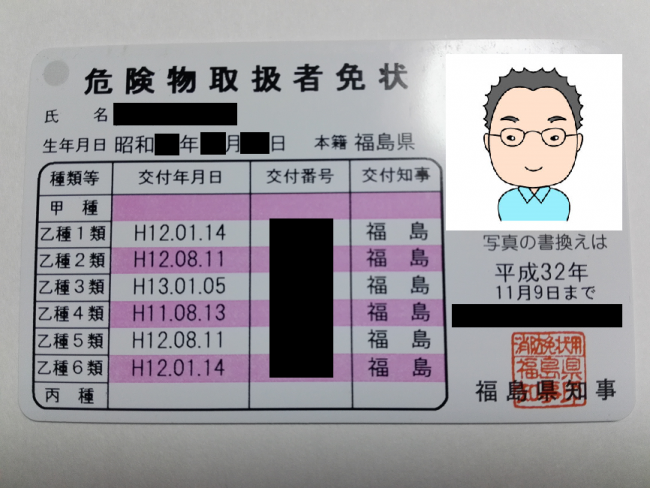

免許証は都道府県の知事が交付し書き換えには過去10年以内に撮影した写真を使わなければなりません。

でも、覚えてしまえばこっちのものです。

ここはしっかり暗記していきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

覚える順番のポイントとして、

始めに、語句を覚える。

語句を覚えたら数字を覚える。

数字を覚えれば、性質がわかる。

性質が分かれば、消火方法が分かる。

消火方法が分かれば、保管方法がわかる。

保管方法が分かれば、法律がわかる。

法律を覚えれば、合格です。

試験問題の6割を正解すれば合格になります。

6割と言う数値は大きいかもしれません。

しかし、ここは逆転の発想。

4割は外しても大丈夫と言う証拠です。

10割と完璧を求めるのではなく、4割は外しても大丈夫と言う気持ちで余裕を持って勉強に励みましょう。

全体の60%を把握できれば合格です。

このサイトを訪問してくれた方、応援します。